光量子仮説と光電効果・コンプトン効果

1.光量子仮説

プランクの輻射式 \[u= \frac{8\pi h\nu^3}{c^3}\frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right)-1}\tag{1}\] を導く仮説 \[\epsilon_n=nh\nu\tag{2}\] はどういう意味なのか。なんせ、ある振動数\(\nu\)をもつ光は、\(h\nu\)の整数倍のエネルギーしか持てないという仮説である。今までの常識からすれば、考えられないことだった。それまで光の波というのは、マクスウェル方程式から導き出されるもので、そのエネルギーは振幅の2乗で与えられるべきものだったのだ。マクスウェル方程式からは、絶対に光のエネルギーが振動数によって変化し、さらにそれが離散的になるなんてことは起き得ないのだ。アインシュタインは、ここで大胆な仮説を立てた。

振動数\(\nu\)の光は、一つが\(h\nu\)のエネルギーをもった粒子である。

そう考えれば、(2)の結論は何も不思議じゃない。ただ単に\(n\)個の光が集まったからエネルギーは\(nh\nu\)になるというだけの話になる。

だからといって、これだけで、それまで波だと考えられていた光を、粒子とみていいはずがない。これまでの実験結果はどうなるんだ。光が波の性質を持つと言うのは、スリットを使って干渉縞を作る実験によって完全に確かめられていたはずだ。粒子なら干渉など起こるわけがない。と言われて終わりだろう。

アインシュタインがこの

光量子仮説

を発表してから、光が粒子でなければ説明がつかない実験が探し回られた。2.光電効果

実は、アインシュタインが発表する以前に、すでに行われていた実験があった。それが光電効果

の実験である。この実験は、当時の物理では説明できず、わけの分からないものだったが、光量子仮説によって一転、簡単に説明できるようになった。光電効果とは、金属に光を当てると電子が飛び出す現象を指す。その実験は、

- 光の強度を強くする(明るい光を当てる)と飛び出す電子の数が増えるが、運動エネルギーは変わらない。

- ある振動数以下の光では電子が飛び出さない。

- 光の振動数を高くすると、飛び出す電子の運動エネルギーが大きくなる。

光が\(h\nu\)のエネルギーをもった粒子である、ということを認めてしまえば話は別だ。上の3つの実験結果はわりかし当たり前である。

そこで、もっとしっかりとした実験をミリカンさんがしてみたところ、どうも飛び出す電子のエネルギー\(E\)は、 \[E=h\nu-W\tag{3}\] となっていた。\(W\)というのは物質によって決まる定数である。電子が物質から飛び出すのに\(W\)のエネルギーが必要だったという解釈をしてしまえば、もう完全に光が\(h\nu\)のエネルギーをもった粒子であることを認めたくなる実験だ。ちなみに、なぜだか分からないが、\(W\)というのは、定数なのに、

仕事関数

と呼ばれる。定数なのにね。これだけでも十分ではあったんだけども、もう一つ有名な実験がある。

3.コンプトン効果

コンプトン効果

とは、物質にX線を照射したとき、反射された一部のX線の波長が少しだけ長くなる現象である。これは光を波と考えていては決して理解できない。光を波だと考えるのならば、入射したX線がその振動する電場によって電子を動かし、同じ周波数で動いた電子が、同じ周波数かその整数倍の周波数のX線を再度放出するという現象しか考えられない。「少しだけ」波長が変わるなんていうことはありえないのだ。

コンプトン効果の計算はよく演習問題になるので計算してみようと思う。計算するのは、波長の変化と散乱角φとの関係だ。

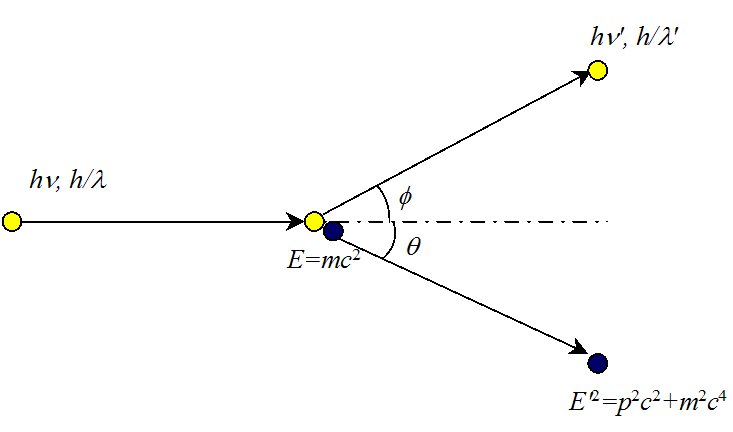

電子に光子がぶつかる系を考える。以下のような感じだ。

ここからはエネルギー保存則と運動量保存則を使って解いていこう。

まず、エネルギー保存を考えると、電子のエネルギー\(E_e\)は(4)から\(p_e^2c^2+m^2c^4\)なので、 \[h\nu+mc^2=h\nu'+\sqrt{p_e^2c^2+m^2c^4}\tag{7}\] である。また、運動量保存則はx方向に関して \[\frac{h}{\lambda}=\frac{h}{\lambda'}\cos\phi+p_e\cos\theta\tag{8}\] y方向に関して、 \[\frac{h}{\lambda'}\sin\phi=p_e\sin\theta\tag{9}\] である。

次に(7)~(9)式から電子の運動量と散乱された角度\(p_e, \theta\)を消去して、光の情報だけを残してやろう。

まず(8),(9)を二乗する。 \begin{align} \left(\frac{h}{\lambda}-\frac{h}{\lambda'}\cos\phi\right)^2&=p_e^2\cos^2\theta\tag{8'}\\ \left(\frac{h}{\lambda'}\right)^2\sin^2\phi&=p_e^2\sin^2\theta\tag{9'} \end{align} さらに、この2式を足すと、θを消去できる。詳しく書くと、 \[\left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 - \frac{2h^2}{\lambda\lambda'}\cos\phi+\left(\frac{h}{\lambda'}\right)^2=p_e^2\tag{10}\] となる。(10)は運動量保存則だけから導くことができた。実は高校数学の余弦定理そのものなんだけど、しっかりx,y方向に分けてからやった。

エネルギー保存則(7)を二乗すると、 \begin{align} \left(h(\nu-\nu')+mc^2\right)^2&=p_e^2c^2+m^2c^4 \\ h^2(\nu-\nu')^2+2mc^2h(\nu-\nu')&=p_e^2c^2 \\ \left(\frac{h}{\lambda}-\frac{h}{\lambda'}\right)^2+2mc\left(\frac{h}{\lambda}-\frac{h}{\lambda'}\right)&=p_e^2\tag{7'} \end{align} となるので、(10)と(7')をつなげてやれば、 \begin{align} \left(\frac{h}{\lambda}-\frac{h}{\lambda'}\right)^2+2mc\left(\frac{h}{\lambda}-\frac{h}{\lambda'}\right)&=\left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 - \frac{2h^2}{\lambda\lambda'}\cos\phi+\left(\frac{h}{\lambda'}\right)^2 \\ 2\frac{mc}{h}\left(\frac{1}{\lambda}-\frac{1}{\lambda'}\right) &= \frac{2}{\lambda\lambda'}(1-\cos\phi) \\ \lambda'-\lambda=\frac{h}{mc}(1-\cos\phi)\tag{11} \end{align} を得る。(11)がコンプトン効果で出てくる光の波長を示す式である。

適当な試料に入射角を固定してX線を当てると、X線は適当に散乱され、色んな方向に飛び出す。実験的には、飛び出した方向\(\phi\)とその方向でのX線の波長\(\lambda'\)を計測し、(11)式と整合性が取れているかどうかを検証すればいいわけだ。

で、結局やっぱり光の粒子性を強く示す実験ができてしまい、アインシュタインは光量子仮説によってノーベル賞を受賞した。

現在では、光が粒子的な振る舞いをするという事実は広く認められ、それを応用した技術もたくさんある。量子力学は、現代に生きている科学なのだ。